Neige sur Giverny

Pour Giverny où l’hiver est souvent plutôt doux, il est tombé une couche de neige assez conséquente : 5 centimètres peut-être. Assez pour métamorphoser le paysage, pas assez pour faire disparaître formes et couleurs. Voici le parking du Verger et ses cerisiers d’ornement, qui seront tout roses dans moins de trois mois.

Sur la terrasse de l’hôtel Baudy, tables et chaises ont été rentrées. Les tilleuls tendent leurs rameaux vers un beau ciel bleu.

En face, le jardin de l’hôtel Baudy se devine plus enchanteur que jamais. Température à 11 heures du matin : – 6 °C.

La rue Claude-Monet n’a pas été déneigée. Voilà l’église Sainte-Radegonde, si jolie dans cette belle lumière.

Le Moutier, autrefois résidence des MacMonnies, possédait un célèbre jardin représenté sous la neige par Mary MacMonnies. Le tableau appartient aujourd’hui au musée de Vernon.

Je cherche à reconnaître non loin de là le paysage de l’arrière-plan du tableau, sans vraiment y parvenir.

Le temps des Rois

Dans la collégiale de Vernon, c’est un inhabituel bruit d’eau courante qui a attiré mon regard vers la crèche.

Derrière les bergers qui s’avancent sur la mousse au milieu des fleurs, une cascade jaillit du rocher. C’est inattendu, mais prend sens quand on pense à la symbolique de l’eau pour les chrétiens.

Après l’arrivée du petit Jésus le soir du 24 décembre, voici celle des Rois mages et de leurs précieux cadeaux. L’Enfant est un peu surdimensionné, il a peut-être dû être remplacé comme c’est souvent le cas dans les crèches qui ont traversé les décennies.

J’ai été touchée par le soin minutieux avec lequel cette crèche a été installée. C’est à cette période de l’année qu’on peut voir, complètes, ces représentations en trois dimensions de la Nativité dans les églises. Comme en peinture, le sujet est fourni avec précision mais donne lieu à d’innombrables variations, et j’ai aimé que celle-ci soit si bien fleurie.

Chères lectrices et chers lecteurs, je vous souhaite que la beauté des fleurs vous accompagne du 1er janvier au 31 décembre, que l’amour de votre famille vous emplisse le coeur et que l’année nouvelle vous comble de présents merveilleux. Bonne année 2026 !

La tulipe rouge et or de Cindy Grondin

Cindy Grondin, artiste peintre, habite au Québec et n’est encore jamais venue à Giverny, rêve qu’elle espère bien réaliser un jour. En attendant de faire ses propres photos dans les jardins de Claude Monet, elle s’est inspirée d’un gros plan de tulipe publié dans mon livre La Magie de Giverny. Elle m’a fait parvenir cette image et m’autorise à la publier. Merci Cindy ! J’admire le magnifique rendu des couleurs et des textures. Et quelle bonne idée d’ajouter cet éclat de lumière sur la gauche !

Voici la photo originale, prise le 18 mai 2010. C’est une tulipe de forme fleur de lis, peut-être de la variété ‘Vendée Globe’.

Chez Rostand à Arnaga

Immensément connu pour Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand s’était fait construire une villa à son goût au pays basque, sur une colline proche de la petite station thermale de Cambo-les-Bains. Il avait découvert l’endroit grâce à son médecin qui lui avait conseillé d’y faire une cure pour soigner sa pleurésie.

La maison a été achevée en 1906. Rostand y goûtait le calme, loin de l’agitation parisienne. Sa femme Rosemonde Gérard était moins emballée par cet « exil » à la campagne, même dans une prison dorée.

A la différence du Giverny de Monet, où l’artiste s’installe dans une maison existante, la villa Arnaga a été entièrement conçue par l’homme de lettres. Elle compte pas moins de 40 pièces : les quatre membres de la famille ne devaient pas se marcher sur les pieds. On y sent partout le goût du théâtre, le sens du décor. Si Giverny est la maison d’un peintre, colorée mais rurale et simple, Arnaga est celle d’un dramaturge amoureux du luxe, des belles matières, d’un raffinement extrême. Eblouissant.

Les jardins qui s’étendent devant la maison ne sont pas en reste. Rostand les a voulus à la française, aussi rythmés que ses alexandrins. Ils ont une façon de s’intégrer dans le paysage de montagne qui ravit l’oeil. Les bordures, constituées de massifs fleuris plutôt que de petits buis, apportent beaucoup de couleur. C’est Rosemonde qui, pour faire plaisir à Edmond, avait sélectionné une quantité énorme de végétaux à Paris à l’exposition d’horticulture, conseillée par Georges Truffaut. Il se trouve que Truffaut était également ami avec Monet, familier de Giverny et fournisseur du peintre.

Je ne sais pas si Monet aimait le théâtre d’Edmond Rostand. Aucune de ses pièces ne figure dans la bibliothèque du peintre. Mais il est possible que ce dernier les ait vues à Paris et n’en ait pas acheté l’édition papier, ou encore qu’elles aient disparu de ses rayonnages pour une raison ou pour une autre, données, prêtées, emportées… De même que je n’ai pas trouvé trace d’une éventuelle rencontre entre les deux hommes.

En partance pour l’espace

A Vernonnet, cette année, des sapins lumineux très élancés accompagnent la maquette de la fusée Ariane. Navette et sapins ont l’air parés au décollage pour aller prêter main forte au Père Noël dans sa distribution de cadeaux…

Mourir à deux

Utamaro Kitagawa (1753 – 1806), Umegawa et Chubei,

estampe de la collection de Monet, maison de Claude Monet à Giverny

Le grand maître japonais de l’estampe Utamaro s’est passionné pour les portraits de gracieuses jeunes femmes, en particulier les courtisanes qui avaient pignon sur rue dans les quartiers de plaisir de la capitale, Edo. Il ne pouvait qu’être inspiré par l’histoire d’amour entre Chubei, un employé des messageries, et Umegawa, la belle prostituée. Largement diffusé par le théâtre de marionnettes puis d’autres médias jusqu’au cinéma, le drame s’inspire de faits réels de 1710 et les enjolive quelque peu. Chubei a volé l’argent transporté par les messageries pour racheter Umegawa et l’épouser, afin de battre de vitesse un second prétendant qui pourrait la libérer de son contrat. Hélas, ce vol est puni de mort.

Je ne sais pas si en 1710, Umegawa s’est donné la mort elle aussi pour rejoindre son amant dans l’au-delà. En tout cas, les représentations de marionnettes finissaient par un double suicide d’amour, un acte connu au Japon sous le nom de shinju : Chubei et Umegawa s’enfuyaient dans la neige et mouraient de froid.

Il se pourrait que ce soit ce dernier voyage qu’Utamaro ait voulu représenter dans cette estampe tout en longueur. N’ont-ils pas l’air à la fois très proches l’un de l’autre et transis de froid ? Chubei fait de son mieux pour protéger sa tendre chérie avec son parapluie. Umegawa cache ses mains sous ses kimonos pour les réchauffer.

Et voici une photo qui s’est prise toute seule, dans la salle à manger de Monet.

Suzanne au lapin

Suzanne et Theodore vont se marier l’année suivante, en 1892. Les voici au début de leur idylle, elle posant et lui la croquant au pastel avec infiniment de douceur et de tendresse. Suzanne Hoschedé tient un lapereau dans les mains. Pour le calmer, elle lui murmure des mots doux et lui envoie sans doute des baisers. Butler a dû faire vite pour saisir cette expression et pour représenter le lapereau, car la petite bête ne pouvait être tenue des heures dans les mains.

Le dessin est dédicacé à « Mon amie Mme Baudy ». Au-dessus, Butler a croqué un drôle de petit personnage portant un chapeau. Lui-même peut-être ? Malgré son mystère, ce très charmant pastel démontre les très bonnes relations qui existaient entre les jeunes Hoschedé et les peintres de la colonie de Giverny, d’une part, et ceux-ci et Angelina Baudy, d’autre part. Pourquoi Butler fait-il don de ce pastel à la patronne de l’hôtel Baudy ? Parce qu’elle était la propriétaire du lapin, et qu’elle l’a mis dans les mains de Suzanne ?

Nouveaux horaires chez Monet

Si vous prévoyez de venir visiter Giverny en 2026, veuillez noter que les horaires du matin changent. Les visiteurs individuels entreront dans les jardins à partir de 10 heures seulement, tandis que les groupes y auront accès dès 9 heures. La billetterie en ligne sera ouverte à partir du 2 février.

Le pont de bois

Guy Rose, Le Vieux Pont (The Old Bridge, France), 1910

Les vues de ponts ont été l’un des thèmes favoris des impressionnistes tout comme des photographes du début du XXe siècle. La hauteur de celui dépeint par Guy Rose, sa légère courbe, sa construction en bois permettent d’affirmer qu’il s’agit de celui de Manitaux, que l’on voit sur cette carte postale ancienne :

Je pense que Rose se trouvait de l’autre côté du pont, avec la colline à sa gauche. Il a l’air d’être en bateau au milieu du bras de Seine (grossi de quelques gouttes de l’Epte). Et que pensez-vous de la position de Frieseke, ci-dessous ? N’est-il pas un peu haut pour peindre assis dans un bateau, lui aussi ?

Novembre à Giverny

L’artiste californien Guy Rose a séjourné longuement à Giverny, où il possédait une maison, « la Pergola ». Il est ainsi l’un des rares membres de la colonie impressionniste du village à s’être attaché à représenter le paysage à l’arrière-saison. La lumière atténuée du mois de novembre lui a inspiré plusieurs tableaux :

Pour exécuter cette toile, Rose a emporté tout son matériel en haut de la colline qui surplombe Giverny à l’ouest, en direction de Vernon. Il se trouve au-dessus de Grande Île. On aperçoit sur la droite le pont de pierre qui enjambait la Seine. Rose a adopté le principe très impressionniste des arbres au premier plan. On retrouve dans ce tableau la sensation de vertige que donnent les vues de Monet prises du haut des falaises de la côte normande.

Le titre souligne l’importance donnée à l’instantanéité, à l’effet de lumière. Le soleil a disparu derrière l’horizon, laissant dans le ciel une clarté jaune qui se reflète encore dans la Seine sur la gauche du tableau. Les détails du paysage disparaissent dans une brume bleutée d’une grande douceur, contrastant avec la définition vigoureuse du premier plan.

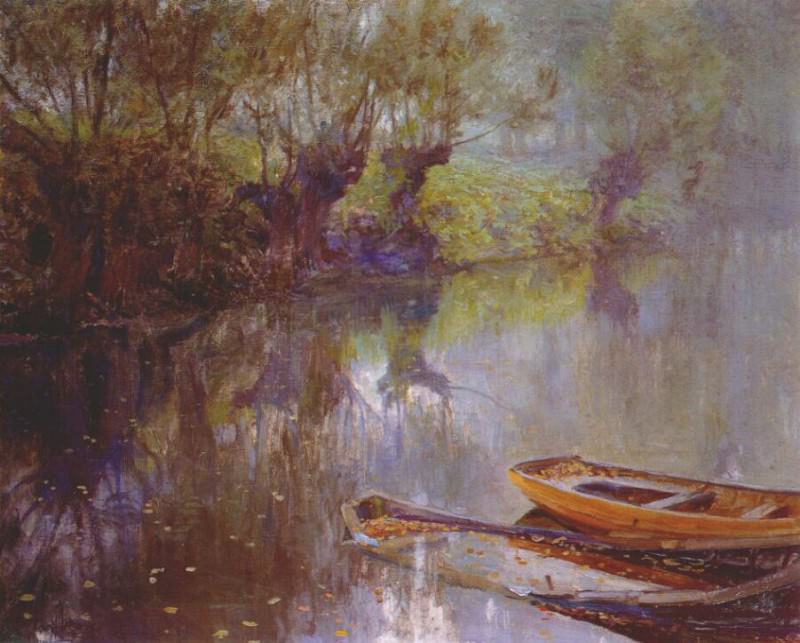

Au bord de l’Epte, du côté de la gare de Giverny, ces deux barques figurent dans plusieurs tableaux de Rose. Matin de novembre présente une atmosphère ouatée qui décline les subtiles nuances de bleu et de vert.

Brumes de Novembre est légèrement plus lumineux, comme si le soleil voulait percer derrière les arbres. La toile est dans l’esprit de la série des Peupliers de Monet.

Et voici ces mêmes barques au format paysage, l’accent étant mis cette fois sur les reflets. Cette image de la barque emplie d’eau et qui ne flotte plus qu’à demi me paraît assez mélancolique, voire un peu lugubre. On la retrouve chez Pierre Maubert. Il faut croire qu’il était banal que les barques ne soient pas très étanches.

Les vêtements de Monet

Jean-Pierre Hoschedé, dans l’ouvrage qu’il a consacré à son beau-père Claude Monet ce mal connu (éditions Cailler) donne une description détaillée de la façon de s’habiller du peintre. Ecrivant quarante ans après la mort du peintre, il s’est probablement appuyé sur des photos pour se rafraîchir la mémoire. Ses phrases ponctuées de jamais et de toujours sont bien un peu agaçantes par leur ton catégorique, et on pourrait trouver un contre-exemple à la plupart de ses affirmations. L’ensemble reste tout de même un témoignage de première main de la part de quelqu’un qui a très bien connu Monet dans sa maturité et sa vieillesse.

Sa tenue ne variait pour ainsi dire jamais. Coiffé d’un béret, chaussé de bottes de cuir ou de sabots. (Je précise de cuir parce que le mot botte fait maintenant penser exclusivement aux bottes de caoutchouc dont Monet n’aurait certainement pas voulu si elles eussent existé en son temps).

Ses chemises de fine baptiste, jamais de flanelle, étaient très particulières : les poignets plissés dépassaient longuement les manches de la veste recouvrant une partie des mains. La fermeture en était marquée par un jabot également plissé, ce qui lui permettait de ne jamais porter de cravate sans pour cela avoir l’air le moins du monde négligé, bien au contraire. Monet resta fidèle toute sa vie à ce genre de chemises, lesquelles semblaient faire partie de son individualité. Sans elles, ce n’aurait plus été Monet.

Pendant bien des années, il fut toujours vêtu, en hiver, de velours, en été, de grosse toile. Ses pantalons étaient pincés à la cheville, par plusieurs boutons. Il avait ainsi l’air fruste d’un campagnard. A l’aise dans ses vêtements, jamais guindé, jamais il ne suivit la mode, jamais il n’eût de veston à revers, mais toujours « à col chevalière » et le plus souvent fermé par le premier bouton.

Malgré cette simplicité, à cause d’elle peut-être, sa mise n’était pas sans une certaine coquetterie. Plus tard, rien ne changea dans sa façon de se vêtir, mais, et ce fut sans doute une conséquence de l’aisance enfin venue, il choisissait lui-même, chez un bon tailleur de Paris, ses étoffes, drap ou forte toile, toujours dans des teintes claires ou mélangées, c’est-à-dire chinées. Je ne me souviens pas avoir vu Monet avec un costume rayé.

A la campagne, il ne portait généralement pas de gilet, sauf lorsque la vieillesse fut venue. Rien qu’une chemise en été, et en hiver, par dessus elle, un gros jersey.

Monet porta toujours la barbe, une belle barbe nature que les ciseaux du coiffeur ne touchèrent jamais. Sur ses vieux jours, il ne porta plus ni le béret, ni les bottes, ni les sabots. Il adopta alors, pour l’hiver, un feutre, frère du célèbre chapeau de son ami Clemenceau et pour l’été un grand chapeau de paille, de paille souple, mais quelquefois, en excursion ou en voyage, il portait une casquette et cela à dater de la pratique de l’auto. Les bottes furent remplacées par des chaussures d’une bottier parisien – toujours le même – et faites sur mesure. Ce ne fut plus alors le paysan cossu, mais le campagnard chic quoique discret et sans aucune opulence vestimentaire. Même par les plus grands froids, même travaillant en plein air et en plein hiver, Monet ne mettait jamais ni foulard, ni cache-nez. Jamais il n’était emmitouflé, restant fidèle à son seul jersey que, souvent parles temps seulement un peu froids, ou par les soirées fraîches d’été, il jetait sur son dos, par dessus la veste, les deux manches ramenées flottantes de chaque côté de la poitrine.

Bien entendu la tenue de Monet telle que je viens de la décrire n’était pas celle de ses déplacements à Paris. Il lui fallait alors endurer, avec le complet veston à revers, la chemise de tout le monde, sans poignets ni jabot plissé, mais la chemise empesée avec manchettes à boutons, avec col rabattu (il n’en eut en aucune circonstance à col montant) et généralement une cravate Lavallière. Enfin à la place du béret, il portait un feutre mou, mais jamais le melon alors à la mode.

Lorsqu’il lui fallait ainsi s’habiller, cela n’allait pas toujours sans énervement de sa part : le col difficile à boutonner et les manchettes qui l’étaient aussi, se trouvaient souvent déchirés par lui avant que ma mère ait eu le temps de venir à son secours.

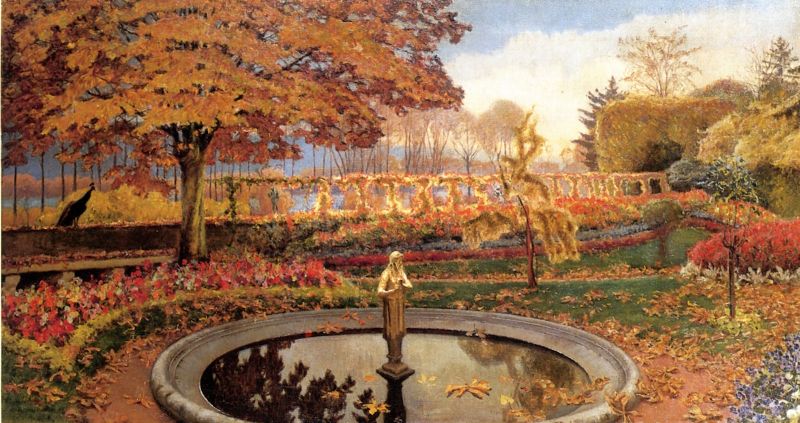

Le jardin des MacMonnies

S’il n’était pas pensable pour une femme d’aller peindre seule dans la campagne à la fin du XIXe siècle, rien ne l’empêchait de représenter son jardin. A Giverny, Mary et Frederick MacMonnies en avaient un somptueux, à un kilomètre environ de celui de Monet, en direction de Vernon. La statue de Pan au milieu du bassin tout rond permet de l’identifier.

C’est la même que celle qui figure sur la toile du musée de Vernon, peinte en hiver.

Et voici à nouveau ce coin de jardin sous un angle presque identique, en été. C’est un jardin de rêve, qui offre un magnifique belvédère sur la vallée. On aperçoit le début de la pergola de roses à droite. J’ai l’impression que le tableau d’hiver est antérieur aux deux autres car le banc de pierre le long du mur n’y figure pas. Rentrait-on vraiment un tel banc en hiver ?

Et voici un quatrième point de vue… Le plus étonnant, c’est la présence de ces grosses colonnes blanches, anachroniques le long de cet ancien monastère du 16e siècle tout en colombages. Je n’en ai pas la preuve, mais je ne serais pas étonnée que ce soit là un ajout fait par les MacMonnies pour avoir un « porche » à l’américaine. Petit détail adorable, la cuisinière de dînette de ses deux filles au premier plan. Les petites chaises ont bien l’air d’être destinées à des enfants elles aussi.

Dans la vigne

Emma Richardson Cherry, huile sur toile

Cette toile d’Emma Richardson Cherry est reproduite en noir et blanc par William Gerdts dans Giverny, une colonie impressionniste sous un titre erroné, Les Moissonneurs. L’auteur en donne les dimensions exactes, 38.4 x 49.5 cm, mais je ne l’ai pas trouvée au Denver Art Museum où il la localise. On lit la signature en bas à gauche, et peut-être « Normandie » en dessous. Une femme est en train de sarcler la vigne avec une houe. Un magnifique pommier en fleurs domine la composition, accompagné de deux plus petits : une amorce de verger.

C’est l’une des très rares évocations picturales de la culture de la vigne à Giverny au XIXe siècle. Les pieds étaient taillés courts. Les rangs de vigne plantés face au sud dans le coteau profitaient d’un ensoleillement maximum. Mais on voit que la vigne descendait jusqu’au niveau des maisons, et à en juger par la présence des peupliers à l’arrière-plan, cette ferme se trouve tout en bas, à côté de la route.

Le sarclage de la vigne consistait à déraciner les mauvaises herbes avec une houe ou une binette, pour éviter qu’elles ne fassent concurrence à la vigne. Ce travail était considéré comme une tâche « légère » qui pouvait être accomplie par une femme, de même que la taille ou la vendange.

Emma Richardson Cherry

Cette jolie aquarelle est l’oeuvre d’une des premières artistes américaines à avoir séjourné à Giverny, Emma Richardson Cherry. Elle est signée, titrée Normandie et datée 1888 en bas à droite. Une paysanne chargée de paniers remonte la rue de la Côte dans un paysage baigné de lumière. On aperçoit au fond la ferme de la Côte et la colline qui domine le village.

J’ai été frappée par la ressemblance de cette aquarelle avec les peintures très claires que l’Anglais Dawson-Watson a exécutées dans le village. Vérification faite, cela n’est pas très étonnant, regardez :

Cette toile, qui fait partie de la collection Terra, est déjà venue à Giverny. C’est exactement la même composition. Du coup, on peut douter de l’originalité de celle d’Emma. N’a-t-elle pas tout simplement copié celle de Dawson ? Emma était amie avec la future femme de Dawson, Mary Hoyt Sellars. Toutes deux sont arrivées à Giverny en 1888, selon le récit de Dawson, bientôt épris de Mary. A cette époque, Emma étudiait à l’académie Julian à Paris.

Il est aussi possible d’imaginer Emma faisant de l’aquarelle dans la rue aux côtés de Dawson, et je penche pour cette option, en observant les angles que forment les bâtiments. Emma a l’air d’être debout à droite de Dawson. Elle ajoute le pilier du portail de la maison de droite mais ignore la cheminée. le mur dans l’ombre est plus court que chez Dawson. Elle voit un toit de plus à la ferme de la Côte.

Emma est venue à Giverny parce qu’elle avait envie de peindre en plein air, occupation jugée inconvenante pour une jeune femme seule. Elle a saisi l’occasion de profiter de la compagnie de Dawson. Ce dernier a sans doute retravaillé son propre tableau, peut-être en atelier. Emma nous livre une impression spontanée d’un instant d’été. A voir les ombres, il n’est pas loin de midi.

Cinq ans plus tard, Emma Richardson Cherry donnait l’impulsion à la fondation du musée d’art de Denver au Colorado. Malheureusement, le musée ne présente aucune oeuvre d’elle.

Les derniers feux de Giverny

Le bassin aux nymphéas de Monet, 26 octobre 2025. Octobre s’avance avec ses averses de pluie battante ou sournoise, ses rafales de vent décoiffantes, et parfois le miracle de parenthèses enchantées qui magnifient la beauté de l’automne.

J’ai fait dimanche une visite très matinale au cours de laquelle le bassin s’est montré d’une splendeur saisissante. Voici l’étang de Monet à 8h40, une nouvelle heure d’hiver toute fraîche.

Et le revoici une heure plus tard. Les reflets vibraient sous l’effet d’une légère brise. Quelques visiteurs admiraient le spectacle depuis le pont.

Ailleurs, personne.

Le petit pont est encore serti dans un écrin vert.

Derrière le deuxième atelier, la colline a commencé à roussir. Pendant quelques heures, le ciel nous a fait le cadeau d’être intensément bleu, étalant tout cet azur autour des plus irréductibles des nymphéas.

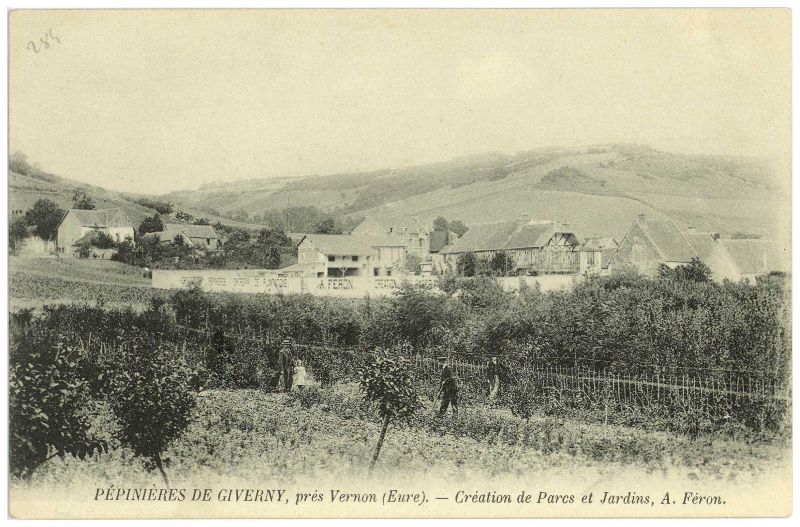

Les pépinières Féron

On le sait peu, mais Giverny disposait d’une florissante entreprise d’horticulture à l’époque de Claude Monet. C’est vers 1890 qu’Albert Féron s’installe dans le village et y fonde ses pépinières. Horticulteur, il est aussi paysagiste et travaille notamment pour la mairie de Giverny et pour l’hôtel Baudy, qu’on aperçoit à l’arrière-plan derrière le mur orné de la raison sociale de l’entreprise. Les terrains s’étendaient jusqu’à la ferme de la Dîme, qui faisait partie de la propriété des Féron. C’était leur résidence.

Claude Monet a-t-il fait appel aux services d’Albert Féron ? Certainement pas pour la création de jardin, cela va de soi, mais il est vraisemblable qu’il lui ait commandé des végétaux, bien qu’on n’en ait pas de preuve écrite. Dans le village, tout se passait de vive voix. On imagine assez bien le peintre et son chef-jardinier venir choisir des arbres sur place, pour s’assurer d’avoir les mieux formés. Il était avantageux pour Monet de se procurer des arbres adaptés aux exigences du terrain et du climat de Giverny.

La pépinière a perduré pendant quarante ans, jusqu’au début des années 1930.

Les professions de Giverny en 1891

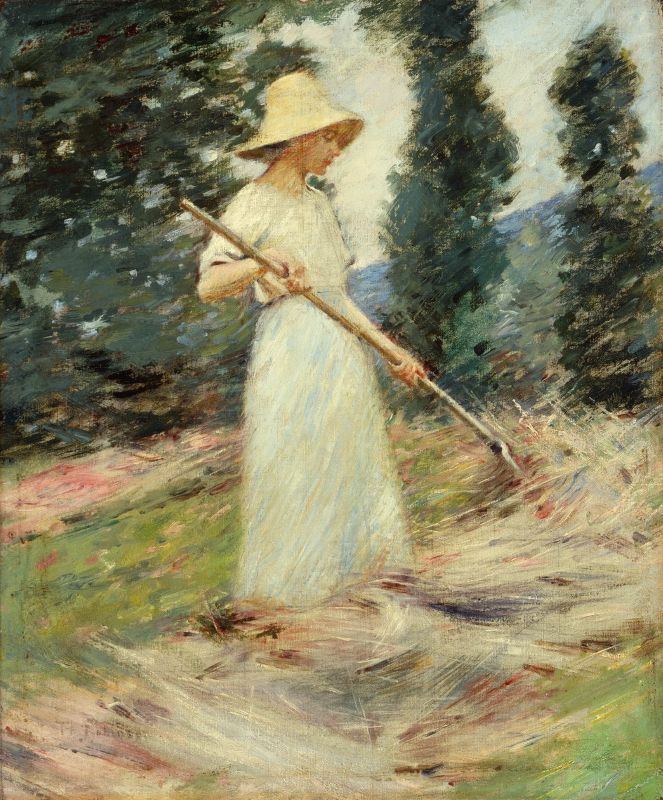

Theodore Robinson, Girl raking hay, (jeune fille ratissant du foin) vers 1890

Je viens de me livrer à un petit dénombrement des métiers pratiqués à Giverny tels qu’ils apparaissent dans le recensement de la population de 1891. Certes le résultat présente un biais, car seule est notée la profession du chef de famille, rarement celle des plus grands enfants alors que naturellement tout le monde mettait la main à la pâte, comme on le voit sur le tableau de Robinson. De plus, une seule profession est enregistrée, alors que bien des personnes en avaient plusieurs. Voici le décompte, sur une base de 104 ménages :

Métiers liés à l’agriculture : cultivateur 34, journalier 31, jardinier 3, meunier 1, charretier 4, berger 1, maréchal ferrant 1 + 2 commis (total 77)

Métiers liés au vêtement : couturière 3, lingère 2, cordonnier 1

Employés : cantonnier 2, garde champêtre 1, garde particulier 2, domestique 8, employé des chemins de fer 4, receveuse 1, instituteur 1

Artisans : peintre 3, maçon 6, mécanicien 1

Artistes : dramatique 1, lyrique 1, peintre 3

Aubergiste, maître.sse d’hôtel : 3 + garçon de café 1

Rentiers : 17

Sans surprise les métiers de l’agriculture arrivent largement en tête dans ce petit village rural. Quand on possède de la terre on se présente comme cultivateur, quand on travaille pour les autres à la tâche on est journalier. Le recenseur n’a pas cherché à détailler d’éventuelles spécialisations, et c’est dommage. En revanche, quand les personnes donnent spontanément leur profession dans les actes d’état-civil, on voit apparaître des viticulteurs à Giverny. C’est le cas de Louis Singeot, propriétaire de la maison de Monet à son arrivée dans le village en 1883. D’autre part, Giverny possédait une florissante entreprise d’horticulture, pépinières, création de jardins, qui ne ressort pas dans le recensement.

Le nombre de rentiers, 17, peut paraître élevé. Il correspond le plus souvent à des personnes âgées qui mettent leur biens en location ou en viager, seule possibilité de toucher une sorte de retraite. Ceux qui n’en ont pas les moyens travaillent jusqu’à la fin. Ainsi le garde champêtre a 82 ans, l’un des cantonniers en a 70. On a l’impression que ce sont des emplois qui leur ont été confiés par bienveillance à leur égard.

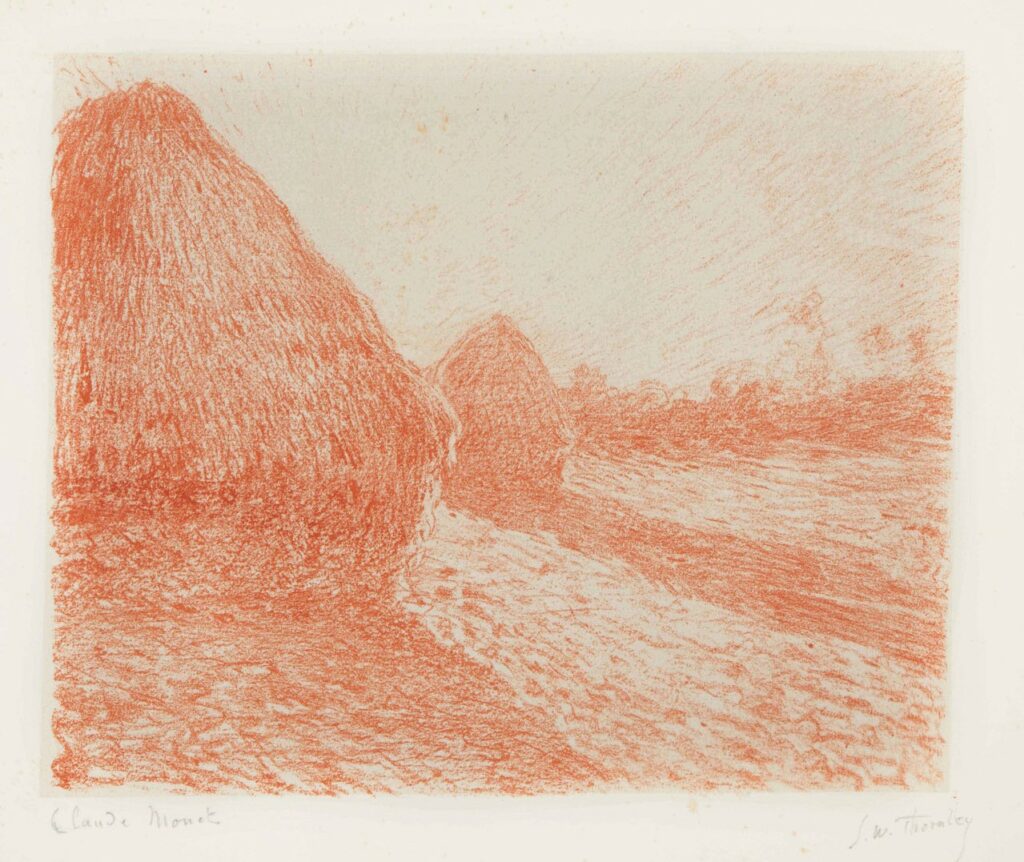

Dès 1891 on remarque la présence de 5 artistes à demeure à Giverny. Ceux de passage, hébergés à l’hôtel ou chez l’habitant, sont bien plus nombreux. Sur les trois artistes peintres, on compte Monet bien sûr, mais aussi Georges William Thornley, qui habitait la maison voisine. Monet appréciait son talent de graveur. Thornley a été chargé de transcrire en lithographie des peintures de Monet, ce qui peut sembler une gageure, mais il s’en est sorti avec brio.

Les arches du pont médiéval

Le pont médiéval de Vernon

Entre le Vieux moulin et le château des Tourelles, les récents travaux ont dégagé, restauré et mis en valeur les arches toujours debout du pont médiéval sur la Seine. C’est au milieu du XIIe siècle qu’on trouve la première mention de ce pont, probablement plus ancien. Il aurait environ un millénaire. Construit en pierres de Vernon, c’est ce matériau qui a été utilisé pour remplacer (par en-dessous…) les pierres endommagées. Les deux premières arches qui étaient bouchées ont retrouvé toute leur élégance. Les cyclistes et les piétons peuvent désormais passer dessous et poursuivre leur promenade le long de la Seine, sur la voie de la Seine à vélo.

Et voici, côté Seine, le Vieux moulin, emblème de Vernon et de l’entrée en Normandie. Il daterait de 1478. Au-delà, les arches ont disparu, il ne reste que quelques piles du pont du Moyen-Âge. Sur celle du Vieux moulin, on voit que la végétation s’installe avec vigueur dès qu’on tourne le dos. Au niveau des arches, qui étaient couvertes de lierre, les spécialistes des vieilles pierres ont dû batailler pour se débarrasser des racines. Ils ont parfois été obligés de démonter le parapet jusqu’au tablier du pont pour en venir à bout.

Les tacots de Jacques Charmoz

Voici une petite assiette à fromage ou à dessert issue d’un service de Gien qui a été très populaire dans les années 1950-60. Chaque assiette représente un véhicule ancien assorti d’une date. Les dessins sont signés Jacques Charmoz, un homme qui, certes, a vécu sa vie pied au plancher.

Sur ce modèle, une jeune femme dissimulée sous une gaze pour se protéger du vent, de la poussière et des insectes est assise à l’arrière d’un véhicule sans fenêtre. Son chauffeur s’apprête à monter dans l’auto, un bidon à la main. Il disparaît sous un long manteau de fourrure, un casque de cuir, des lunettes et des gants. Seule la moustache dépasse, ce qui laisse supposer que ces chaussures pointues et ces chevilles fines sont bien celles d’un homme. L’aspect désuet de la scène lui donne un côté cocasse, qui n’est sans doute pas pour rien dans le succès de ce service.

Ce matin, je m’apprêtais à ranger cette assiette avec ses soeurs quand je me suis avisée que…

Ce n’est peut-être pas tout à fait la même, mais elle ressemble beaucoup à la Panhard-Levassor de Monet, qui lui a été livrée en 1901.

Les nuages passent

Le bassin de Claude Monet à Giverny début octobre. Vu depuis l’extrémité de l’étang, le reflet du ciel donne cette impression d’immensité qui continue de fasciner les visiteurs, tout comme il a maintenu Monet scotché face à ce motif. Le lent mouvement des nuages, la brise qui trouble la surface produisent un effet d’hypnose auquel il est doux de s’abandonner, les yeux happés par les variations presque imperceptibles du paysage.

La tenue de travail de Monet

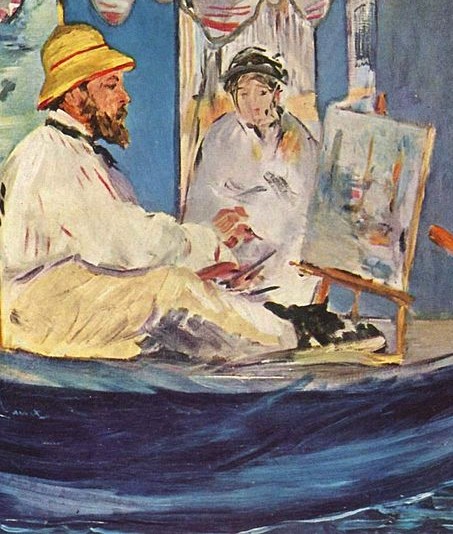

Edouard Manet, Claude Monet peignant dans son atelier (détail), 1874, Neue Pinakothek, Münich, Allemagne

Alors que je me posais la question de savoir quelle pouvait bien être la tenue de travail de Monet, l’évidence m’a frappée : lorsque ses amis peintres l’ont figuré en pleine action, il ne s’était pas fait beau pour la galerie. Il était dans sa tenue habituelle.

Le voici représenté par Manet à Argenteuil dans son bateau-atelier, en train de canoter et de peindre la Seine en même temps, sous les yeux de sa femme Camille. C’est l’été, il porte des vêtements clairs, sans que la touche très libre de Manet permette de savoir s’ils sont immaculés ou non.

Pierre Auguste Renoir, Claude Monet peignant dans son jardin à Argenteuil (détail), 1873, Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut

Renoir peint Monet à Argenteuil au début de l’automne, alors que les dahlias sont dans toute leur gloire. Cette fois, Claude est plus chaudement vêtu d’un pantalon brun et d’une courte veste bleue. Il porte un chapeau rond sombre, une tenue qui évoque celle de son portrait par Renoir dans la véranda.

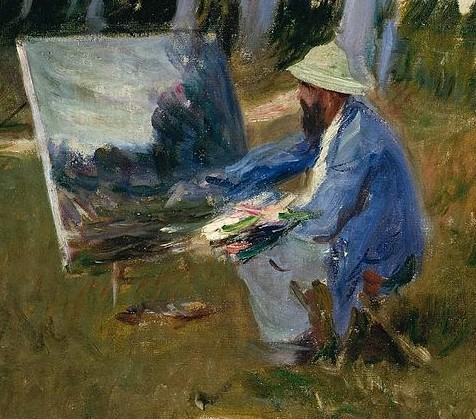

John Singer Sargent, Claude Monet peignant à l’orée d’un bois (détail), 1885, Tate Britain, Londres

C’est finalement John Singer Sargent qui nous le révèle en train de peindre à Giverny dans une tenue un peu plus décontractée : Monet n’a pas boutonné sa blouse bleue, dont un pan dépasse sous son pliant. Chapeau de paille, pantalon ample et gris (ou bien est-ce un morceau de tissu posé dessus ?), chemise blanche sous la blouse, pour une fois il n’a pas fait d’effort vestimentaire. Sargent nous donne le détail du visage mais il a avalé les pieds et surtout les mains toujours en mouvement. Monet paraît avoir posé sa palette sur ses genoux. Dans ces conditions, il est préférable que ses vêtements aient été à l’épreuve des taches.

La mode selon Monet

J’ai guidé cette semaine des personnes venues assister à la Paris Fashion Week, ce qui m’a donné l’occasion pour une fois de parler des goûts vestimentaires de Monet. Cette photo prise par Jacques Ernest Bulloz en 1905 est l’un des meilleurs exemples du raffinement recherché par le peintre. Une fashion victim à sa manière ! Elégant costume deux pièces, pantalon retenu par de solides bretelles de cuir fièrement arborées, chemise à plis ornée d’un volant et de poignets froncés, pantalon resserré à la cheville par quatre boutons, belles chaussures de cuir, chapeau, barbe ronde et cigarette à la main… Il y a un look Monet, qu’il s’est forgé sans se préoccuper des règles, comme toujours.

Plus jeune, il passait pour un dandy, sans avoir pourtant l’élégance naturelle d’un Manet, mais plutôt par goût des beaux vêtements. Son tailleur était à Paris, il ne se fiait pas aux petites couturières locales qui selon lui, rataient souvent leur ouvrage. Alice devait prendre plaisir à le voir habillé avec recherche. Sur cette photo, il s’est mis sur son 31 pour le photographe, ce qui est presque toujours le cas. Il lui arrive de poser la palette à la main, mais il est difficile de croire qu’il portait chaque jour une tenue aussi raffinée pour travailler. Comment s’habillait-il pour peindre ? C’est un mystère. On ne connaît aucune photo de Monet vêtu d’une blouse de peintre pour se protéger des taches de peinture.

Julie Manet et Claude Monet

Pierre Auguste Renoir, Portrait de Julie Manet, 1894, musée Marmottan-Monet

A seize ans, quand Renoir la peint, Julie Manet est déjà rompue à l’exercice de la pose. Depuis son plus jeune âge elle a servi de modèle à sa mère, Berthe Morisot. En 1892, elle a eu la douleur de perdre son père, Eugène Manet. Sa mère s’éteint à son tour en 1895, la laissant orpheline et désespérée, mais confiée à deux tuteurs prestigieux : Mallarmé (qui disparaît lui aussi en 1898) et Renoir. Au milieu de tous ces deuils, c’est dire l’importance que Renoir revêt pour Julie, tant sur le plan artistique que sur le plan moral. Il ne cesse d’apparaître dans son journal. Elle l’admire, elle loue sa gentillesse, sa bonté, elle est avide de ses conseils artistiques, puisqu’elle peint elle aussi. Elle le trouve profond et plein de sagesse. Il est son mentor.

En 1895, l’affaire Dreyfus éclate, et Renoir se range dans le camp des antidreyfusards. Tout naturellement, Julie, adolescente, adopte ses idées. Je pense que c’est là qu’il faut chercher la raison de la distance qui l’écartera de Monet par la suite. Le peintre de Giverny a exprimé son dévouement à Berthe Morisot en participant très activement à l’exposition de ses oeuvres organisée à sa mémoire. Mais Julie ne va plus guère le rencontrer, sauf dans le cadre d’obsèques ou de vernissages. A partir de 1898, Monet, ami de Clemenceau, qui a publié le J’accuse ! de Zola dans l’Aurore, prend fait et cause pour Dreyfus. L’affaire ne se dénoue qu’en 1906.

Le fuchsia de Magellan

Le fuchsia de Magellan forme un gigantesque arbuste en ce moment dans le jardin de Monet. Les fuchsias sont souvent utilisés en potées de taille réduite, si bien que cette expansion à plus de deux mètres de haut, mais aussi en largeur, surprend. Le fuchsia de Magellan, dont il existe de nombreux cultivars, est l’un des fuchsias les plus rustiques grâce à ses origines : il vient du sud du Chili et de l’Argentine, pas loin du détroit de Magellan, justement. Il résiste donc très bien à nos hivers et peut rester en terre toute l’année, ce qui lui permet de prendre cette belle ampleur. Et tout cela en quelques mois seulement, car il est recommandé de le tailler sévèrement au début du printemps.

Son nom vient du botaniste bavarois Leonhart Fuchs, l’un des fondateurs de la botanique de la Renaissance. Au XVIe siècle, Fuchs a été le premier à se pencher sur les plantes du Nouveau Monde et à les nomenclaturer. Son nom se prononce ‘foux’ en allemand, ce qui aide à se souvenir de la place du s. Il signifie Renard. En anglais, il faut penser à diphtonguer le u en ‘fyouchia’… mais si on oublie, les anglophones comprennent quand même !

Le château des Manet

A Juziers, en val de Seine, voici ce que l’on peut voir du château du Mesnil, propriété privée, à travers la grille d’entrée. Dans son journal de jeune fille, Julie Manet y fait référence à plusieurs reprises quand elle aperçoit le château depuis le train. La rue qui passe devant a été baptisée rue Berthe Morisot en 1991.

Le château a été acheté en 1891 par les parents de Julie, Eugène Manet et Berthe Morisot-Manet, peu avant le décès d’Eugène. Berthe, alors, ne supporte plus d’y séjourner et le met en location. Elle se plaît à penser que plus tard, Julie y reviendra et le peuplera d’enfants, et c’est effectivement ce qui va se passer. Quelques mois après ses fiançailles avec Ernest Rouart en 1900, Julie fait visiter le château à son futur époux. Le jeune couple décide d’en faire sa résidence. Ils auront trois enfants, Julien, Clément et Denis.